[辽宁]交通肇事怎一个“逃”字了得

近一段时间,有关交通肇事逃逸的消息屡见报端,据市交警支队有关部门粗略统计,今年上半年,全市共发生道路交通肇事逃逸案件二十余起,比去年同期有所增加。肇事逃逸不仅给受害人及其家属带来痛苦和伤害,也有悖于社会公德,成为社会不和谐的音符。

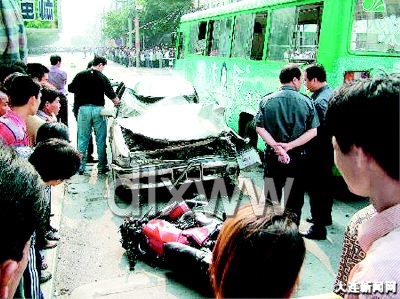

交通事故现场惨不忍睹

按照《交通事故处理程序规定》第七十四条第一款,“交通肇事逃逸”是指发生交通事故后,当事人为逃避法律追究,驾驶车辆或者遗弃车辆逃离交通事故现场的行为。其构成条件主要有:(1)肇事人知道自己造成了交通事故;(2)主观上是为了逃避事故责任,逃避法律的追究;(3)客观上实施了逃离事故现场,不向公安机关报案的行为。

市交警部门通过对二十余起交通肇事逃逸案件梳理后发现,夜间逃逸事故高于白天,外地大货车肇事率高于本地车辆。交警部门分析认为,机动车白天发生撞人事故,由于人多,目标明显,不具备逃逸条件。除事故地点处于偏僻路段,少数人选择驾车逃逸外,大多数人还是采取报警举动。而夜间则不同,特别是在22时至次日凌晨3时左右,一旦发生撞人事件,肇事司机凭借夜色掩护,往往采取快速驾车离开现场。

寻找证人如大海捞针

对于交警部门而言,侦破一起交通肇事逃逸案件,比侦破其他刑事案件的难度要大,主要是缺乏证人证据。即使是白天发生逃逸案件,寻找证人也相当困难,夜间的难度更可想而知。我们经常看到为了一个肇事逃逸案件,交警部门常常利用报纸、电视、广播电台发布寻找证人启事,也经常会看见警方采取悬赏奖励等措施,尽管这样,寻找目击证人还像大海捞针,十分艰难。

今年5月中旬的一天下午,在华北路刘家桥附近,某校初中二年级学生小迪(化名)过马路时被一辆由南向北行驶的“捷达”轿车撞倒,“捷达”停顿了一下后,飞快地跑掉。当时马路一侧许多商铺和饭店、烧烤店里的人都看到了这个场景,但交警在调查取证时却没有一个人愿意站出来作证。去年10月的一天傍晚,在锦绣小区信号路口北150米处,准备回家的花季少女小晴被一辆疾驰而来的黑色轿车撞倒,当场死亡。事后,小晴的父亲徐先生不断寻找线索,请知情者帮助缉拿肇事司机,但毫无进展。徐先生无奈之下只好出资5万元,通过媒体征集线索。

交警部门说,寻找证人难主要有两方面原因,一是车祸发生通常在一瞬间,人在紧急状况下,记忆容易发生偏差,特别是夜间肇事逃逸,由于目击人员少,更加不好寻找证人;二是一些目击者抱着多一事不如少一事的心态,怕打击报复,不愿意站出来作证。有关专家指出,证人不愿作证,从某种意义上反映了社会转型时期见义勇为精神的缺失,同时也凸显了加强证人保护制度建设的必要性和紧迫性。

逃逸者四种心态

记者从市交警支队了解到,我市每年都有不少因交通肇事逃逸被判刑的人。这些交通肇事逃逸者心存侥幸,试图逃避法律的制裁。他们缺乏起码的道德和良知,不仅不积极救助伤者,还利用他人救助时的混乱开溜。殊不知,法网恢恢,疏而不漏,那些自作聪明的肇事者,最终也会付出惨重的代价——或刑之、或拘之、或赔之,或刑、拘、赔三者兼得之。

在每个逃逸案件中,肇事者心态各有不同,记者在对6起逃逸案件调查后发现,肇事者之所以选择逃逸,是由以下四种心态作祟:

1.恐惧心态。当发生交通肇事后,肇事司机的第一感觉并不是逃逸,而是恐惧,脑子一片空白。恐慌过后,处于理性时便想到了逃逸。如果此时现场条件具备,肇事者就会溜之大吉。

2.不愿承担经济赔偿。在肇事者当中,不愿承担经济赔偿者占大多数。他们认为,自己一旦主动报警,首先损失的是金钱,这个损失可不是一般的小数目,几乎是倾囊而出。如果碰上不通情达理家属的纠缠,损失就更加惨重。人的生命在经济利益面前,显得如此轻薄和“一文不值”,不能不说暴露出一些人价值观的扭曲。在记者采访的6名肇事者中,有4人毫不避讳地说:“赔不起钱,只能跑。”

3.逃避法律追究心态。有这种心态的人属于极少部分。肇事者一般都清楚,非故意撞死人的,一般情况下法律不予以追究。怕承担法律责任的大都是一些无证驾驶车辆或驾驶无牌车辆的人。这部分人发生肇事,将受到法律制裁。

4.存在侥幸心理。每个肇事者都会心存侥幸,他们自作聪明,认为自己肇事后附近没有目击者,只要自己不说出去,交警部门就不会查出来。

有关法律专家说,肇事后逃逸是失策之举,逃逸只能使自己“罪加一等”,损失更重。明智的做法是此时应在尽快救助事故伤者的同时,主动接受调查并依法承担自己的责任。只有这样,才能使他人和自己的损害降到最低。

肇事逃逸的法律规定

人的生命是无价的,交通事故发生后,受伤者往往更需要的是一种积极抢救措施。我国《道路交通安全法》规定,在道路上发生交通事故后,车辆驾驶人应当立即停车保护现场,造成伤亡的,车辆驾驶人还应当立即抢救受伤人员,并迅速将情况报告给公安交通管理部门。另依照国务院《道路交通安全法实施细则》第九十二条规定,发生交通事故后当事人逃逸的,由逃逸的当事人承担全部责任。除负担民事责任外,还要承担刑事责任。判3年以上7年以下,致人死亡的7年以上有期徒刑,肇事司机自首可以从轻减轻处罚,但如果是逃逸后再自首,要根据本人经济赔偿能力和认罪态度来兼并考虑。可见,发生交通事故后,对于肇事者的逃逸行为,法律采取的是一种加重责任的归责处罚方式。